はじめに

命日が近づくと、そわそわしたり、悲しみがぶり返して気持ちが落ち込むことがあります。

特に死別一年目は、故人と一緒に過ごしていたことを思い出し、孤独感や喪失感が深まる時期です。

今までは楽しかった日が、とても苦しい日に変わってしまう――。

命日は特に、喪失した苦しみがぶり返しやすい日です。

「どうしたらこの苦しさを軽くできるのか?」「今後毎年こんな思いをするのだろうか?」と考え、不安になることもあるでしょう。

私自身の経験も交えながら、命日をどう過ごせば心が軽くなるのかをお伝えしていきます。

この記事を読むことで、毎年やってくる命日を必要以上に怖がらなくてもいいと感じられるようになればと思います。

気持ちを確認しよう

まずは、自分がその日が近づいてくると、どんな気持ちになっているのかを確認してください。

✔ 悲しい

✔ 寂しい

✔ 会いたい

その気持ちを、まずはそのまま受け入れましょう。

「こんなふうに感じるのはおかしいのかな?」と思うかもしれませんが、決してそんなことはありません。

気持ちを否定せず、とにかく「今の自分の気持ち」を認めてあげることが大切。

「寂しいよ、会いたいよ」と声に出してみるのもいいでしょう。

もし涙が出そうになったら、そのまま自然に涙を流してください。

感情を抑え込まず、それを体内から吐き出すことが大切です。

そのままの気持ちを吐き出しながら、自分にこう語りかけてみてください。

「寂しいんだね、会いたいよね?」

あなたが、あなた自身の一番の味方です。

もしかしたら、「亡くなったパートナーが自分の一番の理解者だった」と思うかもしれません。

それもありますが、これからは「自分が自分の一番の理解者」になることがとても大切です。

命日は、そのための時間にするのも一つの方法。

まずは、何をすべきかではなく、どう感じるかを知ることから始めましょう。

命日の過ごし方|具体例

自分の感情を受け入れられたら、まず自分がどうしたいのかを考えます。

故人がどうしてほしいのかではなく、自分が主体的になり、どう過ごしたいのかを考えてください。

例えば、お墓参りに行く場合、「お墓参りに行ったらきっと故人が喜ぶだろう」というよりも、「お墓参りに行ったら自分の気持ちが落ち着くだろう」というように、自分が行動をした後、どういう気持ちや状態になるかを考えて過ごし方を決めていきましょう。

また、「何もしない」という過ごし方もあるということも頭に入れておくこと。

「何もしない」ということも能動的な行動ととらえて、自分が何もしたくないのであれば、それも受け入れていきましょう。

命日の過ごし方は、人それぞれです。

以下過ごし方のヒントとしていくつか例を出してお話をしていきます。

どれも間違いではありません。大切なのは、「自分がどう過ごしたいのか」です。

お墓参りや法要をする

命日は宗教や地域、家族の伝統によって異なります。

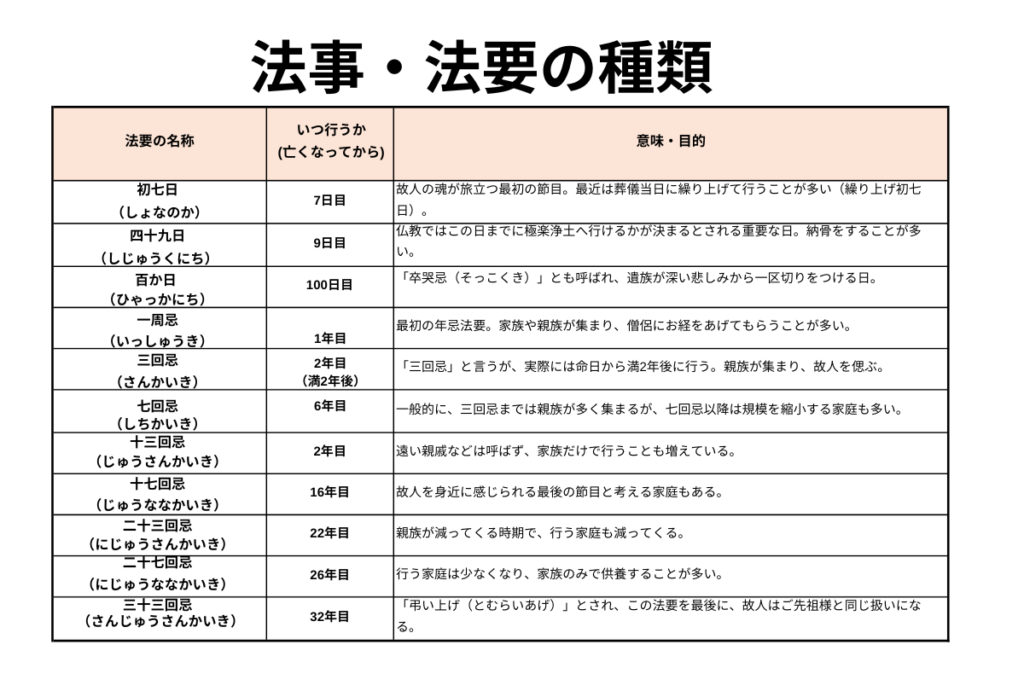

仏教では、亡くなった後の一定の節目に「年忌法要(ねんきほうよう)」を行う習慣があります。

法要を行うことで、故人の冥福を祈り、ご先祖様とのつながりを大切にする意味があります。

一般的にこちらを採用していることが多いので、参考までに記載します。

私も特に仏教徒ではありませんが、こちらを採用して、初七日、四十九日、三回忌まではしっかりと行いました。

5年目に個人的な友人とのご縁があり、夫の友人たちと供養を行い、気持ちがとても落ち着きました。

それ以降、命日だからと言って特段大きな行事は行っていません。

この5年目で、心の区切りがついたと感じたため、法要は行わず、個人的に思いをはせたり期の赴くままにお墓参りに行くこともあります。

その時の自分や子どもの心境や状況に合わせて決めています。

ただし、決まった時期に同じような法要を行うことには、自分が確実に前に進んでいることを実感できるというメリットがあります。

同じような場所で同じようなことをしているにもかかわらず、自分の心境が違うということ。

辛さや痛みが和らいでいる自分に気がつくことで、この先の未来に少しずつ希望を持つことができるのです。

そういう意味でも、命日にこのような供養をすることも、一つの選択肢として考えておいてください。

ほかの宗教においても、ミサや拝礼を行うことがあるため、命日は故人に思いをはせることが一般的なようです。

また、法要を行わずとも、お墓参りに行く方は多いと思います。

お墓がある場合、同じ場所に行き、同じ行為をすることで、「今の自分」と「過去の自分」を見つめ直すことができ、心の変化を感じることもあるでしょう。

手を合わせる

お墓がない、お墓参りに行けない場合もあるでしょう。

そんなときは、自宅で手を合わせるだけでも、故人とつながるような気持ちになれるかもしれません。

こんなときだからこそ、故人に語りかけてみるのもよいでしょう。

私はよく、亡き夫がいるかのように声に出して話しかけていました。

そうすることで癒されることもあれば、逆に返事がないことで悲しい気持ちになることもありました。

しかし、その悲しさを繰り返すうちに、少しずつ「あきらめ」ではなく、「受け入れる」感覚が生まれました。

どちらの感情も、自分が前に進むための大切な過程だと思えれば、自然に受け入れられるのではないでしょうか。

手紙を書く

故人に向けて手紙を書くことも、気持ちを整理するのに有効な方法です。

自分の想いを言葉にすることで、思考を客観視できます。

自分と向き合うことが難しいと感じる方でも、手紙は「相手に伝える」という行為なので、比較的取り組みやすいかもしれません。

✔ 伝えきれなかった想いを書く

✔ 今の自分の状況を記録する

これらを手紙にすることで、自分の「グリーフ(喪失の悲しみ)」がどの程度進んでいるかを知ることもできます。

また、その手紙を一度しまっておき、翌年の命日に読み返してみるのもおすすめです。

自分の気持ちや状況の変化に気づき、少しずつ前に進んでいることを実感できるかもしれません。

好きだった食事を用意する

故人が好きだった食事を用意することで、生前の記憶が鮮明によみがえることがあります。

まるで一緒に食卓を囲んでいるような気持ちになり、思い出を身近に感じられるでしょう。

私の場合は子どもたちがいるので、故人の好きだった料理を作ることで、

家族が自然と「パパは○○が好きだったよね」と話題にしやすくなることもあります。

普段、言葉にしにくい想いを語る場となり、癒しの時間につながることもあるでしょう。

静かに過ごす

何かをすることが刺激となり、つらいと感じる場合は、静かに過ごすのもひとつの選択肢です。

特に何をするか決めず、ただその日を自分の気持ちのままに過ごしてみましょう。

✔ 何かしなければいけないという思い込みを手放す

✔ 「命日だから」と決めつけず、自分のペースで過ごす

そうすることで、気持ちが少しずつ落ち着いていくこともあります。

命日が過ぎたあと、自分が向き合いたいタイミングで思いを巡らせてもよいのです。

何もしない

命日だからといって、何か特別なことをしなくても構いません。

「故人を思わなければならない」「命日だから落ち込むべき」などと考える必要はないのです。

今の自分の人間関係や、やりたいことを大切にしながら過ごすことも、決して間違いではありません。

故人があなたの幸せを願っていたとしたら、あなたが充実した日々を送ることこそが、何よりの供養になるのではないでしょうか。

他人の意見に振り回されることなく、あなたが心地よく過ごせる方法を選んでください。

積極的に向き合うなら

✔ カウンセリングを受ける

✔ 遺族会に参加する

✔ グリーフケアを学ぶ

カウンセリング

命日だからというわけではありませんが、「一人で過ごすのが不安」「誰かに話を聞いてもらいたい」と思う方には、カウンセリングという選択肢があります。

カウンセラーという「自分の味方がいる環境」があることで、安心材料にもなるでしょう。

特に、気持ちを言葉にすることで、心の整理がしやすくなるというメリットがあります。

✔ 寂しい気持ちを吐き出せる

✔ 「わかってくれる人がいる」と思える

一時的に心が揺れることはあっても、長期的には感情のコントロールがしやすくなり、日々が楽になる可能性が高いです。

遺族会

同じような経験をした人とつながることで、共感を得られることがあります。

「自分だけじゃない」と思えるだけでも、命日への不安やネガティブな感情が少し軽くなるかもしれません。

ただし、遺族会は人によって向き・不向きがあります。

私は1度参加しましたが、その場の空気に飲まれ、かえって気持ちが落ち込んでしまいました。

一方で、長く通い続けることで心の支えになっている人もいます。

「誰かと一緒にいるほうが落ち着く」という方は、遺族会を活用するのもよいでしょう。

グリーフケア

「グリーフ」とは、喪失によって生じる深い悲しみのこと。

そのグリーフとどう向き合い、乗り越えるかを学ぶのが「グリーフケア」です。

✔ 「なぜ、命日がつらいのか?」を理解する

✔ 「この気持ちはいつまで続くの?」という不安を和らげる

人は「分からないこと」に不安を感じやすいものです。

しかし、「この感情には理由がある」と学ぶだけで、少し気持ちが楽になることもあります。

グリーフケアを学ぶことは、悲しみを消すためではなく、「自分の気持ちを理解し、向き合うための手助け」になります。

まとめ:自分に合った方法で命日を過ごそう

命日は、大切な人を思い出し、心が揺れる日かもしれません。

しかし、どのように過ごすかは人それぞれで、決まった形はありません。

あなた自身の気持ちに寄り添いながら、心が少しでも軽くなる過ごし方を見つけましょう。

✔ 命日の過ごし方は人それぞれ。自分の気持ちを大切にしよう

✔ 「何をすべきか?」より「どう感じているか?」を大切にする

✔ 何かをしてもいいし、何もしなくてもいい。無理はしなくて大丈夫

✔ もしつらいと感じるなら、誰かに頼るのも一つの方法

命日は、故人を想う日であると同時に、自分自身と向き合う日でもあります。

どう過ごすかに正解はありません。

あなたが少しでも心穏やかに過ごせるよう、自分に合った方法を選んでください。

あなたの気持ちに寄り添う、穏やかな命日になりますように。

📣 大切な人を亡くしたあなたへ

「泣いても笑っても、どちらもあなたの人生」

死別後の不安や孤独を抱えながらも、もう一度“私らしく”生きていくためのヒントをお届けしています。

💌 個別でお話したい方はこちら

▶︎【公式LINE】https://lin.ee/l2rDBzV

🌸 カウンセリング・サポート内容の詳細はこちら

▶︎【公式HP】https://atelieaoihosi.crayonsite.com/

あなたのタイミングで、いつでものぞいてみてくださいね🌷